习近平总书记在党的二十大报告中强调,全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化。非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明的生动见证。当代青年学生更应主动承担起传承这份宝贵遗产的责任与使命,让非遗文化在新时代焕发出更加灿烂的光彩。7月6日,我校国际商学院“河洛非遗寻迹行,文化繁荣绘新篇”中华文化传承团来到河洛文化的重要发源地——河南省巩义市,开展河洛文化发源探寻和实践调研活动。团队对河洛非遗文化的历史背景、艺术特点和文化价值进行了深入了解,并探寻其保护、传承和创新的方法。

作为中华民族宝贵的文化遗产,河洛非遗文化具有深厚的历史底蕴和独特的艺术价值。团队通过实地调研、参与体验、访谈交流等方式,亲身感受河洛非遗文化的魅力。通过与当地传承人的交流与合作,学习并传承河洛狮舞、河洛剪纸等非遗技艺,为传统艺术的传承注入新的活力,推动河洛非遗文化在新时代的发展。

访城市客厅 探城市底蕴

7月7日,团队参观了印象巩义城市客厅,他们走进城市展馆,感受时代变迁。印象巩义城市客厅,坐落于巩义市行政中心广场之西隅,其南界紧邻中原西路,展现出一幅现代与历史交融的壮丽画卷。团队自一楼入口步入,依次探访了三大核心展区:人文历史展示区,深度挖掘并呈现了巩义悠久而丰富的文化底蕴;建设成就展示区,直观展示了这座城市在现代化进程中的辉煌足迹;城市规划展示区,前瞻性地描绘了巩义未来的宏伟蓝图。

五千年画卦衍礼乐,八百里古洛成画廊。巩义以其深邃的历史底蕴,铺展出一幅跨越时空的文化长卷。这座古城,不仅是诗圣杜甫的故里,更是中华文明长河中一颗璀璨的明珠,见证了裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化直至夏商文明的辉煌历程,留下了悠长而深刻的历史轨迹。在这里,河洛文化的博大精深与豫商文化的独特韵味交相辉映,共同编织出一幅幅色彩斑斓、厚重绵长的历史画卷。这份文化的积淀与传承,不仅赋予了巩义独特的文化魅力,更为后人留下了宝贵的精神财富与文化遗产。

沉浸非遗体验,续写传承新篇

(一)河洛剪纸

7月8日,团队来到巩义市非遗研学基地,亲身了解和体验河洛剪纸。河洛剪纸作为中华民族传统艺术瑰宝中的一颗璀璨明珠,源自历史悠久的河洛地区,这里文化底蕴深厚,自然风光旖旎,为剪纸艺术提供了丰富的创作灵感和源泉。河洛剪纸不仅仅是纸张的简单裁剪,更是匠人心中情感与智慧的结晶。

在老师的耐心指导下,团队成员们纷纷拿起剪刀,小心翼翼地在红纸上勾勒线条、裁剪形状。首先,成员们小心翼翼地将红纸对折几次,根据模板上的图案轻轻勾勒出轮廓。随后,他们拿起剪刀,沿着勾勒好的线条缓缓移动。随着剪刀的起落,红纸上的图案逐渐显现,从最初的模糊轮廓到后来的栩栩如生,每一幅作品都凝聚了团队成员的心血与汗水。在这个过程中,团队成员们不仅学会了剪纸的基本技艺,更深刻体会到了河洛剪纸所蕴含的文化内涵和艺术魅力。

(二)牡丹香包

牡丹香包有着三百多年的悠久历史,蕴含着丰富的文化内涵和独特的艺术价值。在工坊内,团队见到了第五代香包传承人赵海亮。

在赵老师的指导下,成员们首先挑选了自己喜欢的布料颜色,并开始了裁剪工作。他们小心翼翼地按照赵老师提供的模板,用剪刀将布料剪成合适的大小和形状。随后,大家开始缝制香包的外壳。随着外壳的逐渐成形,成员们开始往里面填充香料粉。他们轻轻地将香料粉倒入香包内,并用手指轻轻按压,确保香料分布均匀。最后,在装饰环节,成员们充分发挥自己的创意和想象力,用彩带、珠子等装饰物将香包点缀得更加精美。经过一番努力,一个个色彩斑斓、香气扑鼻的牡丹香包终于呈现在大家面前。团队成员们不仅学会了制作香包的基本技艺,更深刻体会到了这项非物质文化遗产所蕴含的文化内涵和艺术魅力。

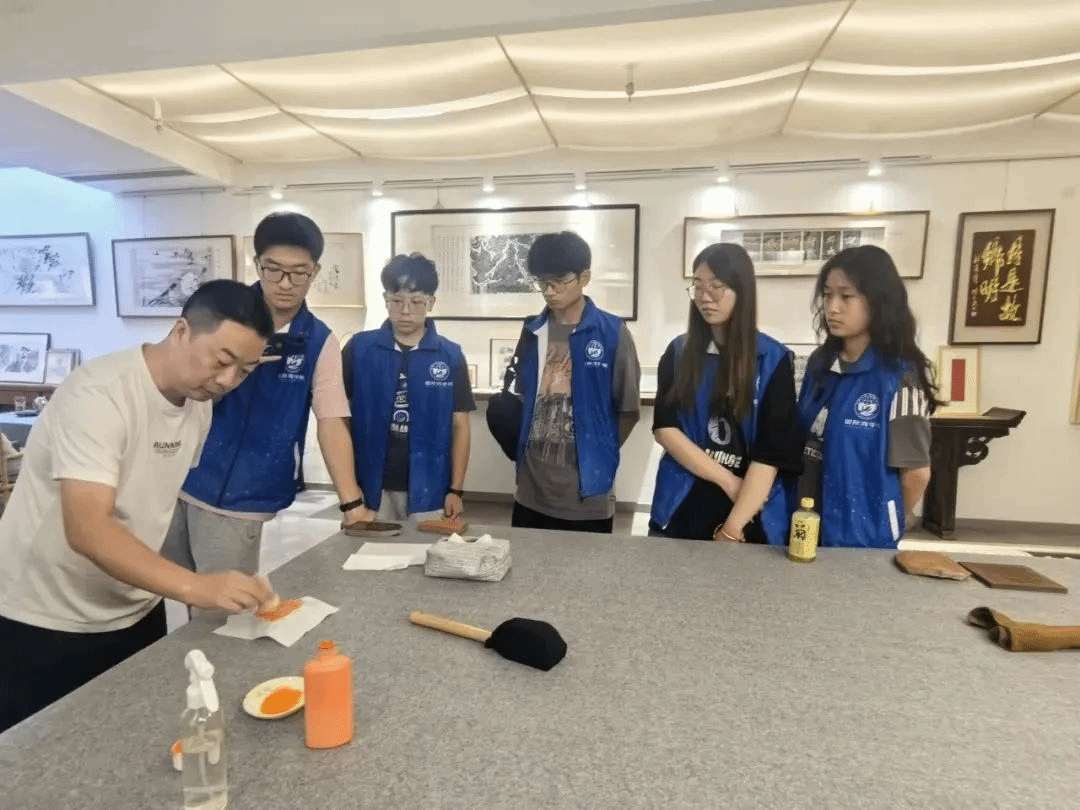

(三)金石传拓

非遗传承人首先向团队成员们介绍了金石传拓技术,随后亲自动手演示:他轻巧地在金石表面涂抹薄墨,覆上宣纸,再以湿布轻拍,待墨色均匀渗透,缓缓揭起,一幅精妙绝伦的拓印作品便展现在众人眼前,令人叹为观止。

在制作过程中,成员们全神贯注,亲手调配墨汁,细致入微地在金石上均匀涂抹,小心翼翼地覆盖宣纸,再以恰到好处的力度轻拍固定。墨汁的浓淡、调配的比例,都经过他们的精心计算与尝试,力求达到最佳效果。在制作圆满结束后,团队成员们在老师的悉心指导下,有条不紊地展开了各自拓印作品的精心封装工作,确保其以最完美的状态被妥善保存。

(四)巩义木雕

自清代道光年间,以陈广法(巩义木雕第一代传承人)为主要代表,开始在巩义从事木工雕刻技艺,以口传心授与实践操作相结合,传承至今,一直延续了陈姓五代手艺人,如今该技艺传承近200年。团队成员有幸见到了巩义木雕第五代传承人陈廷昂老师。陈老师先向团队介绍了木雕及其发展。随后,在陈老师的带领下,团队成员体验了木雕这一非遗艺术。

团队成员首先学习了如何握刀、运刀,以及如何通过不同角度和力度的雕刻来表现出木材的质感和纹理。随着刻刀的轻轻划过,木料上逐渐显现出清晰的线条和轮廓。随着时间的推移,木料在团队成员们的手中逐渐变得生动起来。在雕刻的过程中,成员们不仅学会了木雕的基本技艺,更深刻体会到了这项非物质文化遗产所蕴含的文化内涵和精神价值。

观狮舞新颜,扬文化之旗

巩义市小相村,以其独特的国家级非物质文化遗产“小相狮舞”而闻名。团队抵达小相村后,首先与传承人李金土进行了深入的访谈。他向团队介绍了小相狮舞的由来和其悠久的历史。谈及传承,传承人的眼中闪过一丝忧虑:“随着时代的变迁,愿意学习并传承这门技艺的年轻人越来越少了。”然而,在困难面前,传承人并未放弃。三十多年前,在这项文化衰落之时,他重新拾起小相狮舞,积极寻求创新之路。如今,他呼吁社会各界给予更多的关注和支持,共同为传统文化的传承与发展贡献力量。

走进小相狮舞的基地,仿佛穿越了时空隧道,一股浓厚的文化底蕴扑面而来。各式各样的狮头、大鼓等道具整齐排列,闪烁着智慧与力量的光芒。在传承人的引领下,团队成员近距离看到了狮舞表演的顶天柱,感受了小相狮舞的独特魅力。

承遗风古训,传文化薪火

经过几天的学习,非遗之旅即将接近尾声,这次的体验与探索让团队成员深刻感受到了中华文化的深厚底蕴。不仅如此,也引发了团队成员对现代社会的反思。在如今这个信息爆炸的时代,年轻人似乎常常被游戏、娱乐明星和社交媒体营销号等快速消费内容所包围,精准的大数据推送织成了一个密不透风的信息茧房中国传统文化的推广和介绍往往被隔在藩篱之外,我们正在无意中忽视了那些更值得关注和传承的文化财富。

在与传承人的交谈中,团队成员也了解到当今非物质文化遗产传承所面临的困境。其一,对于大部分人而言,由于非遗的相关宣传较少,少有的宣传视频也因流量低而走不到大众面前,许多国家级或省级的非遗甚至在当地也鲜为人知,知之甚少,从而无法产生兴趣。其二,以小相狮舞为例,表演者的培训是要从小开始的,十几米的高台仅通过绳索走上去,背后付出的努力可想而知。但现在每个家庭大多只有一个孩子或两个孩子,学习成绩成为重中之重,或许孩子会对这些产生兴趣,家长也无法同意花费大量的时间来学习。其三,社会媒体对于非物质文化遗产的宣传较少,展现在大众中机会较少,政府的支持力度仍需加强。

在与各位老师的交谈中,团队成员也了解到,目前对于非传统文化遗产的弘扬与发展的相关创新性举措。李金土老师提到,在小相狮舞的传承上,已设置专门的学校,每年会招进四五十个学生,每周的考核自己也会参与。并且已经组织专门的巡演团队,前往世界各地,让更多人看到这项人类文明的优秀结晶。除此之外,陈廷昂老师说到,政府组建的巩义市非遗研学基地为其发展提供了场地,越来越多的学生、家长主动走进基地了解并体验非遗。在本次“三下乡”社会实践活动中,团队成员深入了解巩义市多项非物质文化遗产,切身体会这些非遗艺术品的制作过程,也收获了自己亲手制作的非遗艺术品。希望通过团队的调研以及宣传,能够让更多人知道非遗,了解河洛非遗文化,切身体会中华民族的文化瑰宝。团队成员也始终相信,在各方共同努力下,非物质文化遗产的传承与发展定会展开新的篇章。河洛非遗传承,永远在路上!